*** 本刊的行動裝置APP ,提供文字格式、文字轉語音的功能 *** 。 台灣第一本全球化經理人專屬的新型態管理雜誌《Manager Today經理人月刊》 現在我們有太多的管理理論著重的是經理人該做什麼,而告訴經理人實際上該如何去執行的太少,《經理人月刊》將管理理論轉化成管理實踐,則正好填補了這個重要的需求。~來自已故的管理大師彼得.杜拉克的肯定 經理人月刊每月1號發行。一年12 期。 *貼心提醒:因數位技術變遷,為了能提供您較佳的閱讀體驗,請選購2010年(含)以後至最新一期之期數。

策略腦和AI手

讓故事在組織中流傳 • 領導者是員工仰望的榜樣,其言行形塑組織文化,並透過具象行動傳遞價值觀,因此必須謹言慎行,才能立下良好的示範。

組織扁平化、菁英與代理人協作,達成人力減半、產能加倍 • AI優先與數位轉型不同,數位轉型是用AI或其他數位工具輔助人類工作,提升效率。AI優先則是將多數任務交由AI代理人(AI agent)執行,人類則是扮演監督者、最終決策者的角色。

愈是在低谷愈要小心「貴人」,多預備一條退路更實在 • 企業財務、經營權緊張,特別是走頭無路的時候,身旁就會出現不少「感覺很厲害」的顧問。他們未必是騙子,但經營者一定要設想,萬一計畫不成功的時候,有沒有退路?

技術更新加快、競爭者紛紛加入,台灣如何守住資料中心產業的領先? • AI資料中心成長動能至少還能持續5年。然而隨市場高速成長,既有業者加大投資,新進業者也積極投入,瞄準這個長期由台灣企業主導的領域,台灣企業該如何守住競爭優勢?

與其3件事都只做60分,不如把一件事做到90分 • 第二成長曲線的成功,不在於找到多少機會,而在於如何在眾多機會中做出正確選擇,如果你的企業也在尋找第二成長曲線,不妨問問自己3個問題。

一手打造的供應鏈優勢,如今反成蘋果最大挑戰

7秒出杯、單月營收最高450萬,UG靠AI製茶創手搖飲展店紀錄 • UG自2024年成立,不到一年開出30家門市,單月最高營收450萬。憑藉AI製茶縮短培訓時間、降低人力成本,結合母品牌歇腳亭加盟主,搶攻全球商機。

歷經分家、疫情連年虧損,走出「代工養品牌」新出路 • 提提研母公司佐見啦生技歷經分家與疫情連年虧損,如今走出「代工養品牌」新路、重建成長,並登創櫃板募資,目標再戰國際。

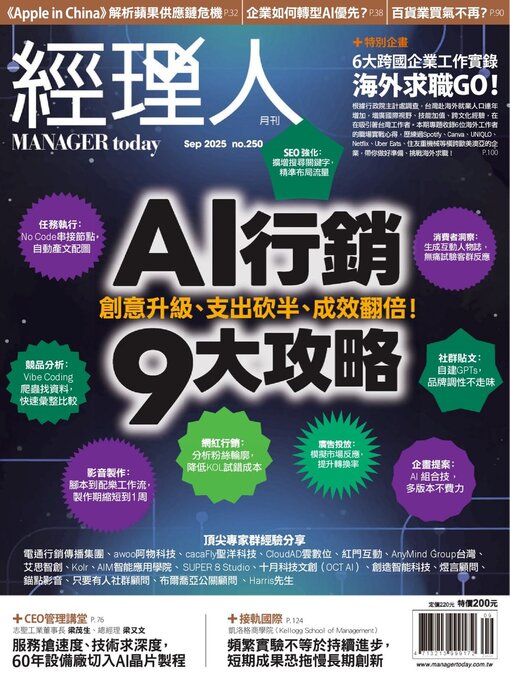

AI行銷9大攻略

AI幫你加深洞察、精準觸及,將顧客需求從0變「非買不可」

用AI爬蟲、整理資料,快速找到自家產品優勢

分析訪談資料、模擬受眾反應,消費者研究更省時省力

用AI工具快速驗證成效,減少文案試錯成本

創意無法一鍵生成,但可以讓想像雛形更具體

AI開腦洞、人做判斷,讓創意發想加速

問AI大家會問AI什麼,持續布局、擴增關鍵字內容

給消費情境、上傳過往範例,讓文案有溫度又符合品牌調性

重寫影音團隊工作流,2人完成10人專案、成本砍半

挖掘誰才是關鍵消費者, 再找能推動購買的KOL

串接各種AI工具,節省查找時間任務快速完成

研究上百個AI工具應用場景,影片產量是同業10倍

模擬空屋完工照產出精彩文案,服務差異化成交率增加30∼40%

AI的風險與挑戰:資安疑慮、風格制式化

服務搶速度、技術求深度,60年設備廠切入AI晶片製程

從PU材料做到半導體關鍵耗材,只做困難的事,讓獲利成長3倍

百貨失守、超商競合中成長,成個人主流消費場域 • 受關稅與匯率、通貨膨脹因素,未來經濟景氣存在不確定性,消費意願日趨保守,百貨公司首當其衝。反觀便利商店商品單價低,且多剛性需求,產值首次超越百貨。

別盲目追求新技術,在效率與客戶體驗中取得平衡 • 關注技術是必須的,但也要在效率與客戶體驗間取得平衡,不必盲目追求新技術。在適當的時間投入新技術的引進,創造企業有利的結果,取得客戶的滿意度,才是最重要的。

具備長短期記憶、又能調度工具,AI的理解力愈來愈接近人 • 記憶跟工具能幫助AI思考更深、回答更精準,讓AI可以記住一段對話的意義、即時修正觀點。這樣可以在後台處理複雜任務,在前台呈現簡潔體驗。

營業祕密受侵害舉證不易,事前須完備資訊控管機制 • 資深員工洩漏公司製程機密或投資資訊,引爆企業信任危機。從台灣企業的案例,可了解企業如何運用營業祕密法捍衛權益、計算損害賠償與防範未然。

海外求職GO!

探索自我、技能升級、拓展視野,打開職涯的國際舞台

語言、學歷並非通行證,跨文化溝通,才是入場券 • 只要英文流利,就能在海外職場如魚得水?許多求職者把語言能力視為海外求職的入場券,執著於用海外學歷、外商經歷「鍍金」,最後卻因缺乏在地經歷,或是在跨文化合作中受挫。本文整理海外求職5大誤區,搬開讓你無法前進國際職場的絆腳石。

保持開放、累積經驗、活用技能,夢幻職缺真的離你不遠 • 手握漂亮履歷,為何還是無法拿下海外工作?許多人在面對競爭的海外求職市場,就算能力足夠,但因為頻頻受挫,在過程中喪失信心。但事實上,你可能距離理想職位,只差臨門一腳。以下是海外求職4大心法,讓求職者建立可持續的心態與方法,在市場站穩腳步。

排出志願序、客製化履歷,善用面試測試市場反應 • 招募平台SmartRecruiters 在2025 年分析了來自95 個國家、150萬個職缺的8900萬份求職申請數據,發現每個職缺平均會收到73份申請,僅有3位能進入面試,最終只有1位能錄取。當求職者從台灣踏向國際職場,面臨更廣闊的人才池和市場競爭,若缺乏正確求職策略,容易繞遠路或錯失寶貴機會,本文提供海外投遞履歷的避雷與實戰策略,讓你減少走冤枉路。

在不確定中持續改進,先行動,機會才會找上門

抓住每次「試試看」的機會,用設計踏上跨國之路

尋找盟友、建立支持系統,海外職場不再單打獨鬥

3年海外歷練拓寬視野,從優秀執行者變策略制定者

曾是唯一非日籍正職社員,最大功課是學會當個外人

心態開放、主動解決問題,自然會有更寬廣的職涯

頻繁實驗不等於持續進步,短期成果恐拖慢長期創新

No.250_Sep-25

No.250_Sep-25

No.249_Aug-25

No.249_Aug-25

No.248_Jul-25

No.248_Jul-25

No.247_Jun-25

No.247_Jun-25

No.246_May-25

No.246_May-25

No.245_Apr-25

No.245_Apr-25

No.244_Mar-25

No.244_Mar-25

No.243_Feb-25

No.243_Feb-25

No.242_Jan-25

No.242_Jan-25

No.241_Dec-24

No.241_Dec-24

No.240_Nov-24

No.240_Nov-24

No.239_Oct-24

No.239_Oct-24

No.238_Sep-24

No.238_Sep-24

No.237_Aug-24

No.237_Aug-24

No.236_Jul-24

No.236_Jul-24

No.235_Jun-24

No.235_Jun-24

No.234_May-24

No.234_May-24

No.233_Apr-24

No.233_Apr-24

No.232_Mar-24

No.232_Mar-24

No.231_Feb-24

No.231_Feb-24

No.230_Jan-24

No.230_Jan-24

No.229_Dec-23

No.229_Dec-23

No.228_Nov-23

No.228_Nov-23

No.227_Oct-23

No.227_Oct-23